网络谣言,于不知不觉间,将社会信任予以消耗,于特殊时段之际,化身为扰乱公共秩序的无形杀手。此等情形之下,近日,黑龙江有消息传开,18人因传播涉及疫情的不实信息,受到处罚,该消息引发众人广泛关注,这些案例,清晰折射出当下网络环境里,存在着亟待整治的纷繁乱象。

谣言制造的常见手法

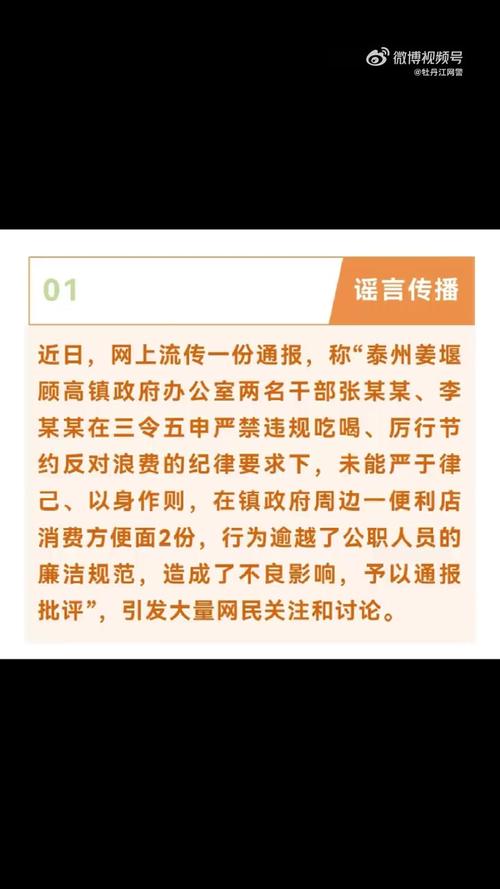

涉疫谣言主要的类型有伪造疫情源头,篡改检测结果,编造政府管控措施。在黑龙江通报的案例中,有人以修图软件为由,更改阴性报告使之成为阳性这种事,并刻意去社交媒体进行推广传颂;还有人虚构了“牲畜被大规模扑杀”一系列图文内容。靠着公众对健康安全的关切心理,使用拼接真实事件与虚假细节的方式,这些行为往往能增强了欺骗的可信度。

造谣者常常挑选微信群、朋友圈这类私密社交场景当作首发途径,这类半封闭空间里信息传播速率较为快,并且熟人关系链能够有效削减受众的防范意识,部分谣言甚至盗用政府公文格式,借助伪造红头文件、公章等方式来提升欺骗性,致使好多无信息核实能力的民众容易受骗。

追责背后的法律依据

我国《治安管理处罚法》第二十五条,清晰明白了规定,如果有散布谣言,故意让公共秩序被扰乱的人,能够处于五日到十日的拘留,与此同时还要做出罚款的处罚,如果造成了严重的后果,依据两高下达的司法解释,这件事情有可能会升级成为寻衅滋事罪,对其追究刑事责任。黑龙江当地警方进行的这次处罚,所设置出来的梯度,不单展现了违法与处罚相对等这一原则,还出现了警示潜在的喜欢按别人样子去做的人的情况。

实施具体量刑活动时,执法相关机关,会综合式考量评估谣言传播覆盖范围,以及社会所产出危害程度情况,连同行为人主观上存在的恶意层面。举例来说,把检测结果通过“P图”而后进行传播扩散的行为,鉴于其直接导致引发了社会恐慌现象,并且涵盖涉及到了医疗信息进行造假层面的问题,同一般性普适类型不实信息彼此相较、对比对照,将会面临承受更为沉重严酷的处罚。这样一整个套体系下法律条款,共同彼此组合叠加起来,从而构成搭建凑成了惩治治理网络之上各种谣言相应有效的制度性质防线 。

流量至上的扭曲心理

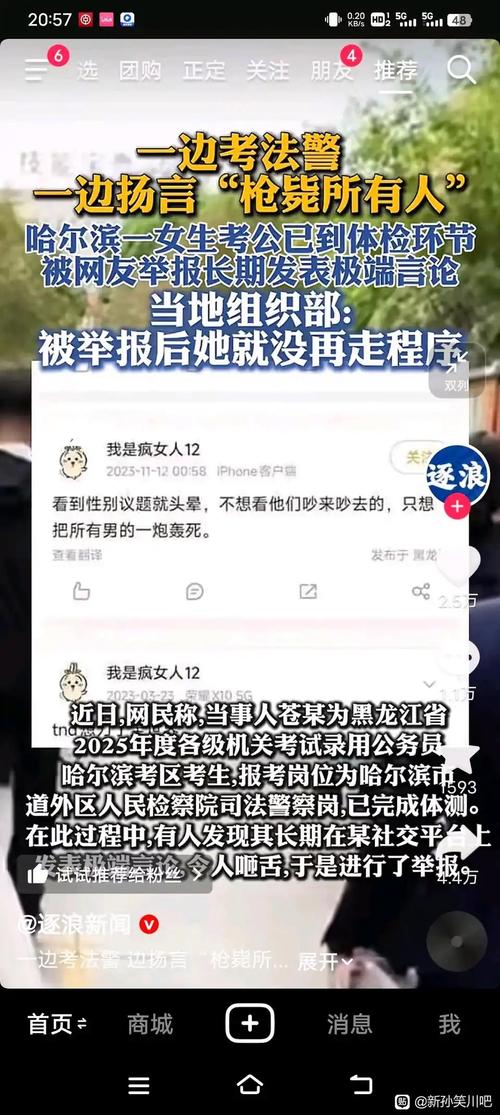

办案人员有所发觉,大部分造谣者认可“为弄到网络关注”属于主要动机。于短视频平台兴起的状况下,一些用户为“流量焦虑”所困,试着借缔造争议性内容来吸引目光。有涉事的人坦率提到,瞅见同行因发布惊悚信息迅速涨粉,于是便生出了模仿的念头。

这种心理常常伴随侥幸的心态,造谣者普遍觉得网络身份难以去追溯,且觉得轻微违法不会受到实质的惩罚,更值得加以警惕的是,部分自媒体运营者把热点事件当作内容丰富的矿源,经由建立“谣言加工-传播-变现”的灰色产业链来谋得利益,全然漠视社会责任。

社会资源的无谓消耗

每当重大谣言现身凸显端倪,政府职能部门就得立马激活启动应急响应进入实施动态开展工作。黑龙江某地疾控中心有负责人对外说明披露,为了能够澄清驱散一则号称“封城谣言”的不良言论不实信息,他们不得不经过多方考量挑选抽选20名具备专业素养工作能力的工作人员组建筹备成立专项工作小组团队,花费耗用三天时间精力才基本上达成实现消除消解影响的目标效果。那些原本本来应当合理正确投入放置到防疫防控紧急必要紧迫工作领域的人力人力资源以及物力物资资源遭到大量庞大消耗损耗 。

基层那些从事社区工作的人员对这方面感受更为深刻,据居委会主任讲,在应付有关“某小区发现变异毒株”这一谣言的处理期间,办公所用的电话平均每天接上的咨询的来电超过了300个,工作人员无奈之下只得暂且停下一部分常态化的防疫工作!而这种因信息涌入职造成的对防疫本需资源的占挤产生效应在疫情防控极为关键的那段时期是十分要命的 。

民众心理的隐形伤害

反复出现的谣言持续消磨社会信任储备,心理学认为经历三次及以上重大谣言冲后民众对官方信息信任度可能下降超45%\且让真实疫情通报时公众反应迟缓形成防控风险漏洞

特定谣言会引发连锁反应,像“物资紧缺”类谣言容易触发抢购潮,去年石家庄某区因为类似谣言致使超市货架被清空,老年群体在拥挤当中发生多起摔伤事故,而针对疫苗的虚假信息有可能延缓群体免疫进程,对整体防疫造成长远损害 。

治理体系的持续优化

我国当下正构建全链条治理机制,此机制由“监测-识别-处置-辟谣”构成,中国互联网联合辟谣平台与31个省级平台实现联动,在2020年累计处理涉疫谣言数量超过1.2万条,部分地方开始运用人工智能语义识别技术,把谣言发现时间从小时级缩至分钟级 。

具有国际特性的经验同样是值得去借鉴的,有关日本方面,设立了“网络巡逻员”制度,该制度的目的,是鼓励公众积极投入参与监督范畴,从法国为例方面而言,于重大事件之中的时候,明确规定对于首传谣言的人之处以高达数倍甚为庞大的罚款举措,这些各类举措给予了某种提示给到我们,提示的内容是,在需求范畴包含技术防控方面之外,其余的同样也得需要依靠社会共同治理与之相融才行,从另一些方面来说的话,不仅仅首先在表面情形就需要有法律层面的惩戒方面措施,更为有深度意义的是要去着手建立起信息朝着更高清晰度透明的体系机制,只有在这样规范且全面覆盖的状态之下方才可以去构筑打造出显得更为清朗干净的网络空间环境。

诸位读者于寻常生活当中,可曾遭遇过难以分辨真假的网络讯息?欢迎分享您的识别经验还有思考,期望您点赞交流能使更多友人看到此篇内容。